대통령실, 종부세·상속세 전면 개편 촉구

2024-06-17 10:49

대통령실이 종합부동산세(종부세)와 상속세에 대한 전면 개편이 요구된다고 밝혔다.

대통령실이 종합부동산세(종부세)와 상속세에 대한 전면 개편이 요구된다고 밝혔다.16일 성태윤 대통령실 정책실장은 KBS '일요진단'에서 종부세는 주택가격 안정 효과가 미미하며 세 부담이 임차인에게 전가되는 경우가 많아 폐지나 전면 개편이 필요하다고 강조했다.

성 실장은 "1가구 1주택만 적용하는 방안도 있지만, 저가 다주택자들의 세 부담이 크다는 점이 문제"라며, "다주택자들은 전월세 공급자로서 세 부담이 높아지면 주택 전월세 공급이 위축될 수 있다"고 설명했다.

또한 그는 "종부세를 지방정부 재원으로 활용하지만, 재산세로 통합 관리하는 것이 이중과세 문제를 해결할 수 있다"고 말하며 종부세를 폐지하거나 재산세에 흡수하는 방안을 제안했다. 다만, 당장 종부세를 전면 폐지시 세수 문제가 발생할 수 있으므로 '사실상' 전면 폐지가 바람직하다고 말했다.

성 실장은 상속세 개편에 대해서 "현재 우리나라 상속세 부담이 매우 높아, OECD 평균 수준인 30% 내외로 인하할 필요가 있다"고 말했다. 그는 "우리나라 상속세 최고세율은 60%로, OECD 평균 26.1%에 비해 매우 높다"고 지적하며, 유산 취득세나 자본 이득세 형태로 전환해야 한다고 주장했다.

성 실장은 "현 상속세 체계는 높은 세율로 인해 가업 승계에 문제가 되며, 여러 국가가 자본 이득세 형태로 전환하고 있다"며 "우리나라도 자본 이득세로 전환하는 전반적 개편이 필요하다"고 언급했다. 이러한 개편이 재정건전성 기조와 배치되는 것 아니냐는 지적에 대해서는 "경제활동의 왜곡은 크면서 세수 효과는 크지 않은 종부세, 상속세 등을 중심으로 타깃하는 것"이라고 답했다.

변윤호 기자 byunbyun_ho@trendnewsreaders.com

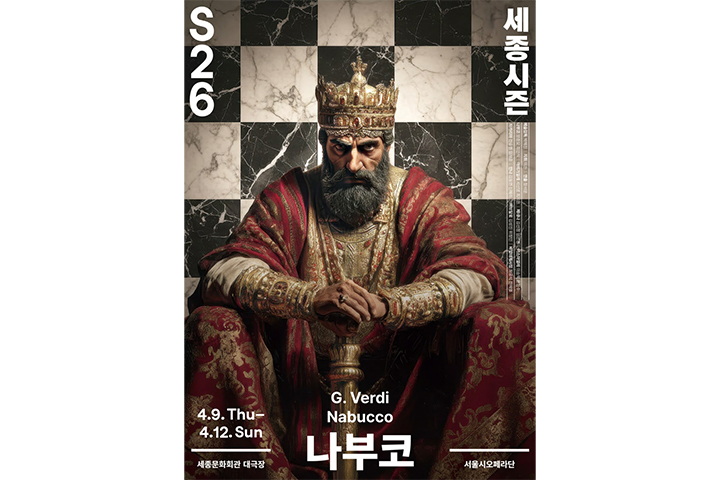

후 처음으로 다시 올리는 이번 무대는 오는 4월, 웅장한 합창과 드라마틱한 서사로 관객을 압도할 준비를 마쳤다.'나부코'는 기원전 6세기를 배경으로, 바빌로니아의 왕 나부코와 그의 딸 아비가일레, 그리고 핍박받는 유대 민족 사이의 갈등을 그린다. 신의 영역을 넘본 오만한 권력자의 광기와 파멸, 왕좌를 향한 비뚤어진 욕망, 그리고 자유를 갈망하는 민족의 염원이 거대한 운명의 소용돌이 속에서 격렬하게 충돌한다.이 작품이 베르디를 단숨에 이탈리아 오페라의 총아로 떠오르게 한 데에는 3막에 등장하는 '히브리 노예들의 합창'의 역할이 절대적이었다. '가라, 상념이여, 황금빛 날개를 타고'라는 제목으로 더 유명한 이 합창은, 조국을 잃은 민족의 슬픔과 해방을 향한 간절한 기도를 담아내며 당시 오스트리아의 지배를 받던 이탈리아 국민들에게 깊은 공감과 감동을 선사했다.이번 프로덕션은 '운명의 체스판' 위에서 벌어지는 '오페라판 왕좌의 게임'을 콘셉트로, 원작의 장대함을 현대적인 감각으로 재해석한다. 고대의 원초적인 에너지를 담아낸 의상과 역동적인 무대 장치는 한순간도 눈을 뗄 수 없는 스펙터클을 선사하며, 각 인물이 펼치는 치열한 심리전을 극대화할 예정이다.최정상급 제작진과 출연진의 만남도 기대를 모은다. '리골레토'와 창작오페라 '양철지붕'으로 호평받은 장서문이 연출을 맡고, 브장송 국제 지휘 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승한 지휘자 이든이 한경아르떼필하모닉을 이끈다. 바리톤 양준모와 최인식, 소프라노 서선영과 최지은 등 실력파 성악가들이 대거 출연해 무게감을 더한다.서울시오페라단에게 이번 '나부코' 공연은 40년 전 자신들이 열었던 한국 오페라 역사의 한 페이지를 다시 펼치는 의미 있는 무대다. 웅장한 합창의 힘을 통해 공동체의 목소리를 전하겠다는 포부처럼, 이번 공연은 단순한 작품의 재현을 넘어 깊은 시대적 울림을 선사하는 무대가 될 것이다.