믿었던 시진핑·푸틴의 배신…트럼프, 자신이 만든 '反美 동맹'에 뒤통수 맞았다

2025-09-04 12:44

중국의 전승절 기념식에서 목도된 북한, 중국, 러시아의 강력한 연대는 도널드 트럼프 미국 대통령을 외교적 딜레마의 한복판으로 몰아넣었다. 시진핑 중국 국가주석의 집권 3기 최대 정치 이벤트로 평가받는 이번 열병식은, 단순히 과거의 승리를 기념하는 자리를 넘어 미국 중심의 기존 세계 질서에 대한 정면 도전이자, '반미·반서방' 연대의 노골적인 출범식이었다는 분석이 지배적이다.

중국의 전승절 기념식에서 목도된 북한, 중국, 러시아의 강력한 연대는 도널드 트럼프 미국 대통령을 외교적 딜레마의 한복판으로 몰아넣었다. 시진핑 중국 국가주석의 집권 3기 최대 정치 이벤트로 평가받는 이번 열병식은, 단순히 과거의 승리를 기념하는 자리를 넘어 미국 중심의 기존 세계 질서에 대한 정면 도전이자, '반미·반서방' 연대의 노골적인 출범식이었다는 분석이 지배적이다.톈안문 망루에 선 시진핑 주석의 바로 양옆을 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지키는 장면은 상징적이었다. 이는 66년 만에 북·중·러 3국의 지도자가 한자리에 모여 미국에 대항하겠다는 메시지를 전 세계에 공개적으로 천명한 순간이었다. 중국은 2차 세계대전 이후 미국이 구축한 글로벌 체제를 자국 중심으로 재편하겠다는 야심을 숨기지 않았고, 북한과 러시아는 이에 적극적으로 동참하며 새로운 세력 균형을 예고했다.

이 충격적인 장면을 실시간으로 목격한 트럼프 대통령은 즉각 격한 반응을 쏟아냈다. 그는 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 시 주석에게 보내는 장문의 글을 게시했다. 트럼프는 먼저 "2차 대전 당시 미국이 중국에 제공한 막대한 지원과 '피'를 기억하라"며 중국이 미국에 '큰 빚'을 지고 있음을 상기시켰다. 하지만 진짜 속내는 글의 말미에 드러났다. 그는 "당신들이 미국에 대항할 작당 모의를 하는 동안, 블라디미르 푸틴과 김정은에게 나의 가장 따뜻한 안부를 전해달라"고 비꼬았다.

외신들은 이를 두고 트럼프가 극도의 실망감과 분노를 역설적으로 표출한 것이라고 평가했다. 그간 시진핑, 푸틴, 김정은과 같은 '스트롱맨'들과의 개인적 친분을 과시하며 이를 통해 미국의 국익을 관철할 수 있다고 믿었던 그의 외교 방식이, 정작 그들이 하나로 뭉쳐 자신에게 대항하는 최악의 결과로 돌아왔기 때문이다.

인도의 미묘한 태도 변화는 이를 방증하는 대표적 사례다. 미국이 주도하는 대중국 견제 협의체 '쿼드(Quad)'의 핵심 회원국인 인도는, 트럼프 행정부가 러시아산 원유 구매를 문제 삼아 50%에 달하는 관세를 부과하자 중국과 급격히 밀착하는 모습을 보였다. 이는 미국의 인도·태평양 전략의 근간을 흔드는 심각한 균열 신호다.

결국 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁의 조기 종결과 아시아 회귀라는 핵심 외교 목표 달성에 심각한 차질을 빚게 됐다. 북한과 '혈맹' 수준으로 가까워진 러시아는 더 이상 미국의 종전 시나리오에 순순히 응하지 않을 가능성이 커졌고, 전통적 동맹인 유럽마저 대러 제재에 미온적인 태도를 보이며 엇박자를 내고 있다.

고립무원의 처지에 놓인 트럼프 대통령이 꺼내 들 수 있는 카드는 많지 않다. 의회에 발의된 강력한 대러 제재 법안을 활용해 중국과 러시아를 '갈라치기' 하거나, 이미 관세 협상을 마무리한 한국, 일본과의 3자 안보 협력을 더욱 강화해 북·중·러 연대에 맞서는 방안이 거론될 뿐이다. 한때 세상을 호령하던 그의 외교력이 이제는 자신이 만든 구도 속에서 시험대에 오르게 된 형국이다.

팽민찬 기자 fang-min0615@trendnewsreaders.com

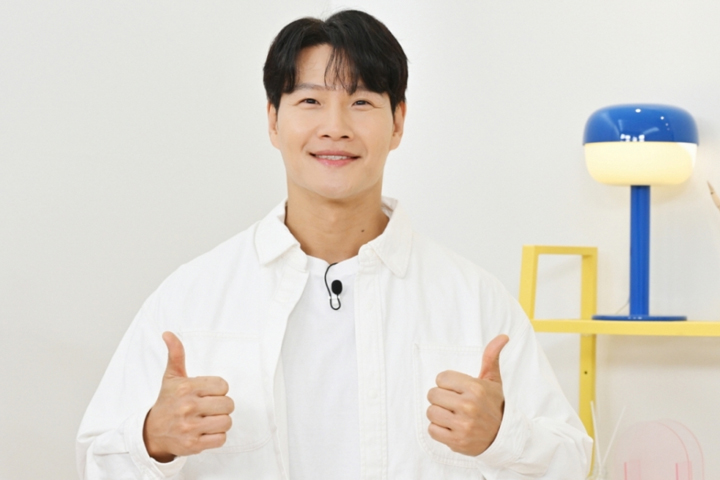

'한 남자' 김종국(48)이 마침내 인생의 '반쪽'을 찾았다. 그는 오늘(5일) 서울 모처에서 비연예인 여자친구와 조용히 결혼식을 올리며 품절남 대열에..

했다. 공개 한 달여 만에 누적 시청 수 2억 6600만 회를 돌파하며 넷플릭스 통합 1위에 올랐고, OST는 빌보드 '핫 100' 차트에서 3주 연속 정상을 지키는 기염을 토했다. 그러나 이 눈부신 성공의 이면에는 글로벌 플랫폼에 대한 종속, 불공정한 수익 분배, 취약한 제작 환경이라는 K-콘텐츠 산업의 구조적 한계가 뚜렷하게 드러나며 위기감이 고조되고 있다.이러한 문제의식은 최근 방영된 MBC '100분 토론'에서 집중적으로 다뤄졌다. 영화 '범죄도시'의 강윤성 감독, 한예종 이동연 교수 등 각계 전문가들은 '케데헌'의 성공이 역설적으로 K-콘텐츠의 위기를 보여준다고 입을 모았다. 강윤성 감독은 "글로벌 플랫폼이 없었다면 흥행 자체가 불가능했을 것"이라고 인정하면서도, "그 결과로 수익 독점 구조라는 심각한 부작용이 발생했다"고 꼬집었다. 즉, 한국의 뛰어난 제작 역량이 만들어낸 과실을 글로벌 OTT가 독식하는 구조가 고착화되고 있다는 것이다. 그는 "제작자들에게 지분을 나눠주는 방식으로 국내 플랫폼과 제작사를 함께 육성하는 방안을 모색해야 한다"고 제언했다.가장 핵심적인 문제로 지적된 것은 바로 'IP(지식재산권) 저작권'의 불균형이다. 이동연 교수는 "콘텐츠 제작 시 IP 저작권이 누구에게 귀속되는지가 핵심 과제"라며, "설령 자본을 투입해 한국형 OTT를 만들어도, 창작자들이 더 나은 환경을 제공하는 넷플릭스 대신 선택할지는 미지수"라고 지적했다. 이는 단순히 자본의 문제를 넘어, 창작자의 권익을 보호하고 재투자로 이어질 수 있는 선순환 구조를 만드는 근본적인 환경 개선이 시급함을 시사한다.이러한 위기 속에서 토종 OTT의 경쟁력 확보는 생존을 위한 필수 과제가 되었다. 전문가들은 넷플릭스의 막강한 자본과 배급망을 따라잡기 어려운 현실을 인정하면서도, 정부의 적극적인 정책 지원과 차별화된 전략이 필요하다고 강조했다. 김영대 문화평론가는 "넷플릭스를 활용하면서도 우리만의 콘텐츠를 발굴하는 '투트랙 전략'이 필요하다"며, 정부가 중소 제작사와 인재 육성에 집중해 봉준호, BTS와 같은 성공 사례가 계속 나올 수 있는 저변을 조성해야 한다고 역설했다.이처럼 절박한 상황에서 시장의 기대를 모았던 티빙과 웨이브의 합병은 여전히 지지부진한 상태다. 양사의 역량이 결집되면 막강한 시너지를 낼 수 있다는 분석에도 불구하고, 일부 주주들의 이해관계와 합병 후 지분율 문제 등으로 실질적인 진척이 보이지 않고 있다. 전문가들은 이를 단순한 기업 간의 문제를 넘어, K-콘텐츠 산업 전체의 미래가 걸린 중대한 사안으로 보고 있다. 조영신 미디어 평론가는 "티빙과 웨이브의 합병은 한국 미디어 산업의 돌파구이자, 글로벌 플랫폼에 대항해 '콘텐츠 주권'을 지키기 위한 최소한의 안전망"이라며 신속한 추진을 강력하게 촉구했다. '케데헌'의 성공에 마냥 취해있을 수 없는 이유가 바로 여기에 있다.